杨紫头上为啥顶了个妙脆角?

“老天奶,《锦绣芳华》这才几集,杨紫都换了多少造型了!”

播出至今,《锦绣芳华》霸榜热搜的,除了剧情之外,还有剧中对唐代服饰、发型、妆容的呈现,不断刷新了大家对“老祖宗审美”的认知。

“以为是剧里的妆造太现代了,搞半天是我太落后了。”

尤其是预告片中一闪而过的这个发型,更是让不少人感叹:

“好啦,这才是我理解的唐朝,任何东西都能往身上招呼,哪怕是妙脆角。”

这个正面看非常醒目、侧面看更是要和脸部长度接近的发髻,在预热阶段就引起过热议,有人说像妙脆角,有人说像粽子,还有人说像一角披萨……

总而言之一句话:造型师你给我干哪来了,这还是唐朝吗?

没错,这还真的是唐朝。

从一闪而过的镜头里逐帧分析,这大概是唐朝的“单刀半翻髻”。

唐·彩绘陶贴金女俑,杨紫的发髻造型和她极为神似,“女俑头挽半翻髻,面容姣好,双目低垂,樱唇微起,若有所思”

根据唐代博物学家段成式撰写的《髻鬟品》记载:

“(隋)炀帝宫有迎唐八寰髻,又梳翻荷髻、坐愁髻。”

“高祖宫有半翻髻、反绾乐游髻。明皇帝宫中双环望仙髻、回鹘髻。贵妃作愁来髻。贞元中有归顺髻,又有闹扫妆髻。梁冀妻作堕马髻。长安城中有盘桓髻、惊鹄髻,又抛家髻及倭堕髻。”

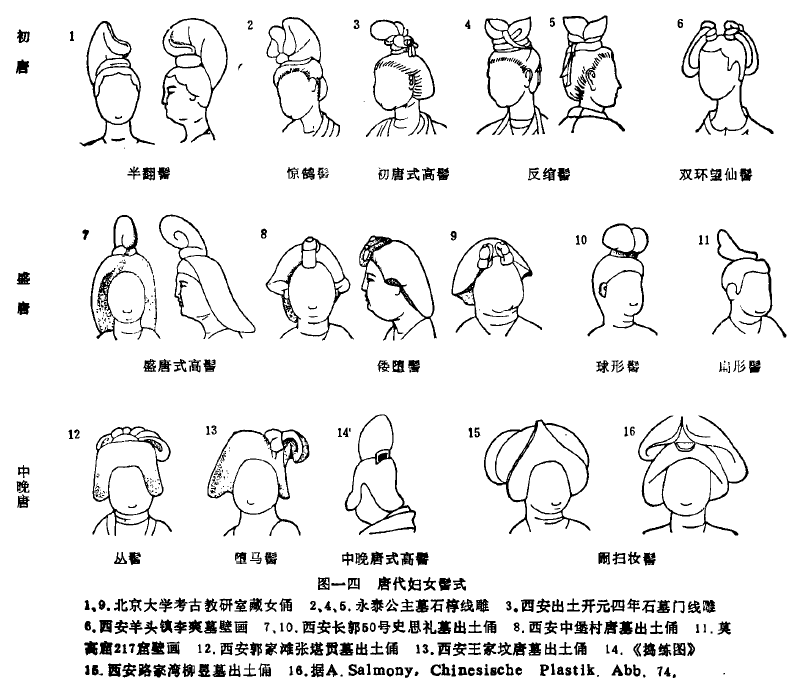

唐代妇女髻式

半翻髻,正是由隋代的翻荷髻演变而来。

顾名思义,翻荷髻的样子,像尚未完全舒展、翻卷的初生荷叶,在《中国妆束——大唐女儿行》中,这样描述它:

“挽长发收拢为一股,绕出一个向额顶倾覆的扁圆髻,再从髻下将这股长发继续绕额平盘,在头顶正面的一侧翻卷向上,余下发缕收入鬓中。”

隋·白釉陶舞蹈女俑,就梳着翻荷髻,很容易看出头顶头发的翻转

由翻荷髻演变而来的半翻髻,顶部不再像隋代那样平整,有了变高、变大的趋势,发髻高耸,顶部向一边倾斜。

梳发时,自下而上,掠至头顶,然后朝一侧翻转。

杨紫梳的这种,整体像一把刀,所以叫单刀半翻髻,与之相对的,是双刀半翻髻。

隋·黄釉乐舞女俑,梳双刀半翻髻

杨紫在《国家宝藏》中饰演文成公主时,选择发型正是双刀半翻髻。

除了《锦绣芳华》,单刀半翻髻在其他影视剧中也有过出现。

比如在《国色芳华》中,杨紫的单刀半翻髻,“翻”得更明显,能更明显地看出从后往前的翻折:

这个单刀半翻髻,与旅顺博物馆馆藏的一件唐代泥塑彩绘仕女俑头像,非常相似。

唐·泥塑彩绘仕女俑头像

“女俑发髻高挽,成单刀半翻髻,髻上以白色圆点组成宝相花装饰”,“塑像气质高雅,是唐代盛装妇女的形象”。

《风起洛阳》里,宋茜饰演的出身名门、担任朝廷内卫的武思月,梳的也是类似的发型。

《杨贵妃秘史》中,何赛飞老师饰演的武惠妃,造型也属于单刀半翻髻:

能够明显看出,发髻在顶部向下翻转/图源新浪娱乐

单刀半翻髻曾普遍流行于初唐宫中,后来又在贵族妇女中传播开来,《长安三万里》中,也给舞姬选择了这个发型:

这个向下翻转的设计,在《长安三万里》的艺术设定图中,更容易看出:

单刀半翻髻,看上去复杂又夸张,但在唐朝文物中,确实有很多体现。

唐·加彩宫女俑,“这尊陶俑极度的细腰纤瘦反映的是初唐时期的理想的女性形象。女子头顶高高挽起的发髻是当时流行的‘半翻髻’”

除开立体的呈现,单刀半翻髻在画作中也有登场,永泰公主墓、新城长公主墓的壁画上,都有它的身影。

比如这幅永泰公主墓前室东壁南侧的《宫女图》,左侧第一位女官梳的就是单刀半翻髻。

唐·永泰公主墓壁画

永泰公主是唐高宗李治和武则天的孙女,中宗李显的第七女,名叫李仙蕙,端庄艳丽,才智聪慧,“使桃李之花为之逊色”,去世时年仅十七岁。

虽然千年前的勾画已经斑驳,但还是能一窥大唐女儿的风姿。

不难看出,唐朝女性的发髻不少都高大、夸张,那么问题又来了:

想要梳出如此高大的发髻,要用多少头发,难道唐朝女性个个都是发量王者?

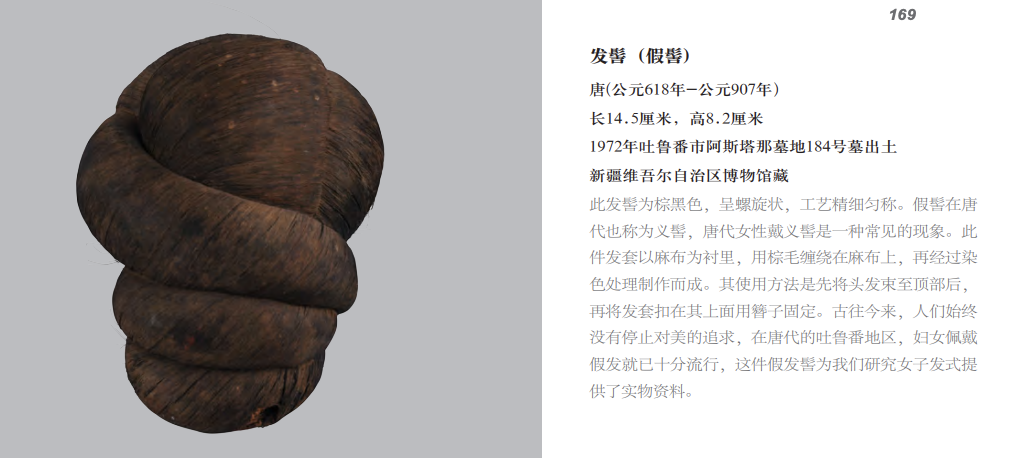

其实,并非所有发髻用的都是自己的头发。有些发髻是假发,在当时叫“义髻”。 《新唐书·五行志》记载:“贵妇以假髻为首饰,曰义髻。 ”

义髻有用毛发编成的,也有木质、纸质的。

新疆阿斯塔那184号墓,就出土过唐代的假髻。“以麻布为衬里,用棕毛缠绕在麻布上,再经过染色处理制作而成”。使用的时候,先将自己的头发束在头顶,再把假髻扣在上面,用簪子固定。

假髻的流行程度超乎想象,就连杨贵妃都偏好义髻,“杨贵妃常以假鬓为首饰,而好服黄裙……时人为之语曰:‘义髻抛河里,黄裙逐水流。’”

难怪现在有人说:

之前看到夸张的、现代化的造型,我会质疑“造型师又整新活了”。

如今我会先去搜一搜,这是不是唐朝美女整的旧活。

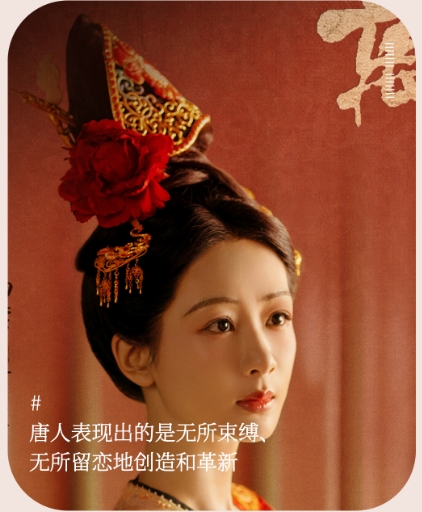

有学者这样描述:“从唐太宗至唐玄宗的一百多年中,唐人表现出的是无所束缚、无所留恋地创造和革新,在服饰上即体现为蓬勃向上的美感意识。”

三月三日天气新,长安水边多丽人。

老祖宗的审美,是真的超前啊!

(时尚责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6